《化妆品安全风险监测与评价管理办法》(以下简称《办法》)自2025年8月1日起施行,《国家食品药品监督管理总局办公厅关于进一步规范化妆品风险监测工作的通知》(食药监办药化监〔2018〕4号)同时废止。

《办法》首次系统性构建了风险识别、风险评估、风险警示以及监测结果应用的“预防为主、全程管控”的风险监测与评价体系,是化妆品上市后监管的“六驾马车”之一。

抽样检验与风险监测与评价工作不同!

抽样检验通常是针对已上市的产品进行,目的是检测是否符合国家标准和技术规范,确保产品质量。

风险监测与评价工作是统筹兼顾发现潜在质量安全风险和服务标准制定两大目的,侧重于科学研究性和预防性。

发现潜在质量安全风险旨在通过主动监测和科学评价,识别化妆品在原料、生产、储存或使用环节中可能存在的安全隐患(如限用原料超标、微生物污染、非法添加禁用原料等),再基于识别结果进行风险评价,及时采取干预措施进行风险控制(如问题产品追溯召回、调整配方工艺),发布风险预警(如消费警示、企业约谈),防止风险扩散。

服务标准制定旨在根据标准制修订的需要,积累监测数据,为标准制修订提供科学依据,通过不断完善化妆品标准体系整体提升化妆品科学监管水平。

《化妆品安全风险监测与评价管理办法》

重点内容整理

一、总则

1.目的依据

为加强化妆品监督管理,根据《化妆品监督管理条例》制定,旨在规范风险监测与评价工作,防控质量安全风险。

2.职责分工

国家药监局负责全国风险监测与评价管理,中国食品药品检定研究院承担技术支撑;

省级药监局制定本行政区域工作方案,市县两级负责采样、检验、调查等具体工作。

3.信息化与保密

国家药监局建立信息系统,相关单位和人员需对商业秘密、个人隐私保密。

二、计划制定

1.计划层级

国家药监局制定全国计划,省级药监局结合区域需求制定工作方案。

2.监测重点

非法添加的危害物质、儿童等重点人群风险物质;

原料/包装材料带入的风险物质、生产/贮存/运输过程产生的风险;

标准制修订相关项目及其他重点项目。

3.计划内容

包括监测品种、采样要求(地域、数量、时限)、检验方法、问题产品处理、风险评价与结果应用等。

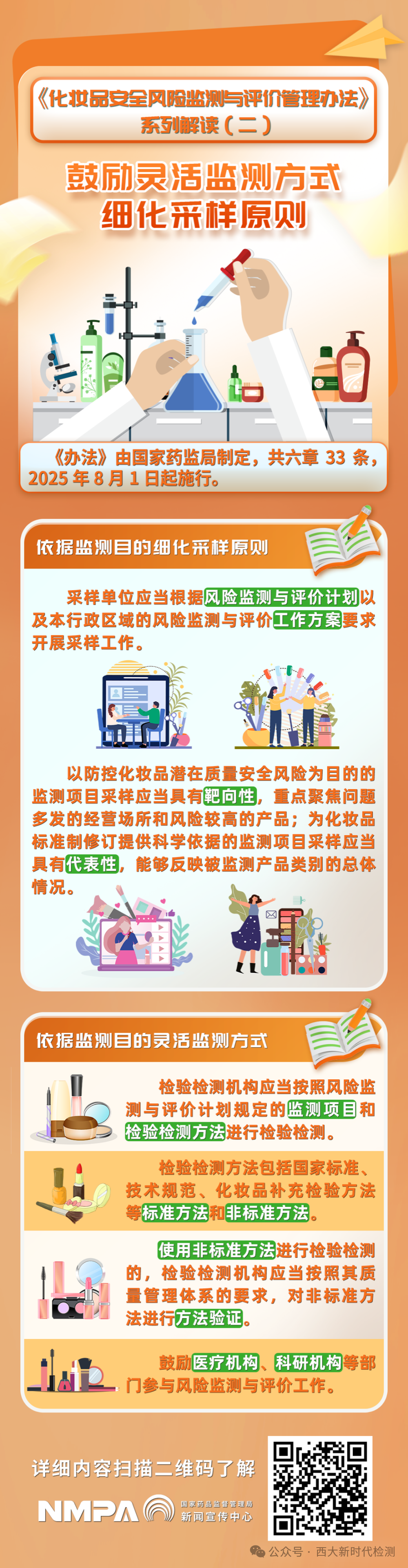

三、采样和检验检测

1.采样要求

可自行或委托采样,需具有靶向性(聚焦问题产品)或代表性(反映总体情况),采样信息需包含产品名称、注册人/备案人、生产许可证编号等。

2.样品管理

按规定贮存运输,防止变质污染;发现未经注册/备案、过期、无中文标签等违法情形需通报监管部门。

3.检验检测

由具备资质机构承担,优先使用国家标准方法,非标准方法需验证;问题样品报告2个工作日内报送,正常样品7个工作日内报送。

四、问题线索移交和调查

1.线索移交

监管部门收到问题样品报告后5个工作日内研判,通报注册人/备案人、经营者所在地监管部门开展调查。

2.调查要求

90日内完成,可抽样检验或要求企业自查;发现非法添加且无标准检验方法的,需组织补充检验方法研制。

3.风险控制

对造成人体伤害或可能危害健康的产品,依法采取风险控制措施;涉嫌违法的立案调查。

五、监测结果评价与应用

1.结果分析

监管部门总结监测情况,评价风险因素,需持续监测的项目应继续开展;提示系统性/区域性风险的,通过抽样检验或日常监管防控,不再纳入计划。

2.信息交流与标准完善

可组织生产经营者、行业协会等交流风险信息;发现标准需完善的,组织制修订或提出建议。

附件:《化妆品安全风险监测与评价管理办法》系列解读

扫一扫咨询微信客服

扫一扫咨询微信客服